Por Robert Marcial González

La histórica, provechosa y necesaria visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Paraguay, debe ser destacada y celebrada por varias razones entre las que destaco apenas algunas: el valor simbólico en términos de institucionalidad democrática, la extraordinaria labor que realiza el organismo internacional como garante y promotor de derechos fundamentales, el delicado momento coyuntural que se vive en todo el continente, la crisis de representación que le resta credibilidad a la política, el secuestro de la cosa pública por grupos de poder que llegan y acceden con las reglas democráticas para luego, negar otras dimensiones de la misma democracia pensadas para proteger minorías o reforzar controles ciudadanos, la ola de fanatismos que se embanderan con consignas que no solo niegan al otro sino que buscan destruirlo siguiendo la lógica “amigo — enemigo” patentada por Carl Schmitt, entre otras.

Ahora bien, establecida la importancia de ese espacio o instancia de poder, en beneficio del propio capital institucional y simbólico de la CIDH, me permito llamar la atención sobre un aspecto que me inquieta tanto por razones de orden personal y filosófico como en función a lo que implica aceptar y acatar coherentemente que la Democracia Constitucional y el régimen de convivencia que nos hemos dado como sociedad, ponen mucho énfasis en los límites y los controles hacia toda forma (enfatizo, TODA forma) de ejercicio del poder público.

En efecto, la Democracia Constitucional es un territorio de tensiones donde, uno de los grandes desafíos, pasa por encontrar puntos de equilibrio que ayuden a justificar las decisiones que se tomen (sea cual fuere el sentido de las mismas) desde cualquier estructura de poder. Esto es así, porque las decisiones públicas, cuando amparan a un colectivo o a un sector, inevitablemente y como contrapartida, generan la disconformidad de otros grupos o sectores de la sociedad. En función a ese dilema inherente a la convivencia que aspira a ser tolerante y diversa, la humanidad ha considerado que el sistema que mejor se ajusta al relacionamiento civilizado entre iguales, está dado por el modelo democrático (origen del poder) y republicano (organización del poder) de gobierno. Desde ese paradigma, se reduce el margen de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones pues el poder público tiene la carga, la obligación y el deber de argumentar, escuchar, debatir, deliberar, rendir cuentas y legitimarse, todo ello, en un marco donde imperan (en rigor, deberían imperar) los límites normativos, los controles políticos y la participación ciudadana.

Sin embargo, por diversas razones, la realidad marca que a la hora de poner en práctica los valores y principios que edifican la Democracia Constitucional o el sistema republicano, los operadores del sistema, desde el Ejecutivo, el Legislativo y, de manera alarmante, el Judicial, parecen cabalgar cínicamente sobre el viejo reproche que nos hacían las abuelitas de antaño a la hora de señalarnos nuestras adolescentes y hormonadas contradicciones: “doy consejos pero para mí no tengo”. Dicho de otro modo, la realidad marca que a todas las personas que ocupan cargos de poder público, les molesta, les incomoda y les disgusta ser controlados o ser limitados en sus competencias. A quienes ocupan espacios de decisión, les desagrada profundamente ceñir su actuación a los límites impuestos por el sistema constitucional y legal confirmando, de esa forma, la vigencia de la célebre sentencia con la que hace más de 135 años Lord Acton advirtió a la humanidad sobre el afán corrosivo del poder.

La cuestión en torno a las dificultades que encuentra una sociedad para mantener encorsetado al poder, no es nueva ni mucho menos. Se remonta más de 2500 años en el tiempo y quedó evidenciada en una célebre polémica que enfrentó a Platón de un lado y a su discípulo Aristóteles, del otro. Mientras aquel defendía las supuestas bondades del “gobierno de hombres” a partir de su modelo de “Rey filósofo”, éste, preocupado por encontrar fórmulas capaces de filtrar mejor el riesgo de abusos y excesos, abogaba por el “gobierno de las leyes”.

El devenir histórico ubicó a Platón como referente de los modelos políticos autoritarios (repasen, por favor, esa obra monumental de Karl Popper titulada “La sociedad abierta y sus enemigos”), al tiempo que posicionó a Aristóteles como referente de la virtud pública desde el cultivo de la política, la ética, la templanza y el equilibrio basado en el respeto a la ley, entendida ésta, no precisamente como una herramienta infalible al servicio de la colectividad, sino, como el mecanismo que le permite a los ciudadanos resistir con mayor eficacia los atropellos, excesos y abusos de quienes, desde diversos espacios de poder, pretenden imponer su voluntad (o sus caprichos) sin filtros y sin cortapisas pues detestan los límites claros y concretos previstos por las normas (la ley) para filtrar casos de autoritarismo o voluntarismo de parte de la autoridad de turno.

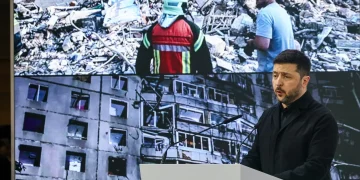

Buscando aportar insumos no para eliminar instancias pensadas como salvaguardas de nuestros derechos sino para perfilar con criterios más cercanos al republicanismo las estructuras de poder que deciden sobre nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestras familias y nuestras decisiones soberanas y democráticas, estimo prudente hacer notar que la CIDH, cuyas buenas intenciones no se ponen en duda, parece haber olvidado que los límites diseñados por el sistema jurídico — político, rigen también para ella.

En efecto, en beneficio de su propio capital institucional, los integrantes tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberían recordar las bondades de la auto regulación, la importancia de no invadir por vía pretoriana ciertas esferas soberanas de fuerte raigambre cultural que pueden variar legítimamente de un país a otro según lo manden las respectivas Constituciones fundantes de cada Estado, las reservas que los países pueden establecer en ciertos temas polémicos y álgidos que dividen a las sociedades y que forman parte del necesario debate democrático o incluso, la vigencia de lo que en doctrina constitucional se dio en llamar el “margen de apreciación nacional” o la “teoría de los contra límites” o las “fronteras del sistema” o las “identidades constitucionales” más allá de que estas figuras, surgidas como contrapeso, puedan contradecir los criterios o estándares fijados por los organismos internacionales.

Discussion about this post